Текст: Адель Ким

Изображение: Анастасия Рябова, 27.07.2022 Moscow

Текст: Адель Ким

Изображение: Анастасия Рябова, 27.07.2022 Moscow

Текст продолжает серию разговоров с российскими художниками, оказавшимися в разных жизненных и резиденциальных обстоятельствах после начала российской агрессии в Украине.

Анастасия Рябова – художница, преподавательница, инициатор выставочных, издательских и образовательных проектов, автор критических эссе об искусстве. Изучала социологию и философскую антропологию в конце 00-х начале 10-х в России.

nastyaryabova.com

Разговор состоялся в Хельсинки 16 августа 2022 года. На момент публикации многие упоминаемые обстоятельства изменились в связи с мобилизацией, объявленной в России 21 сентября.

Текст беседы прошел редактуру на предмет высказываний, способных подвергнуть риску безопасность тех, кого упоминают авторы.

Точные цитаты добавлены постфактум.

Адель Ким: Для начала немного расскажу о контексте разговора. Наш проект посвящен исследованию арт-резиденций и устойчивого развития в России и Финляндии, по крайней мере таким он начинался в 2021 году. Но в условиях 2022 года его актуальность стала не так очевидна, и вопросы устойчивого развития и резиденций уходят на второй план на фоне агрессии России в Украине. Поэтому для меня первоочередная задача – понять, в какой ситуации оказалось поле исследования и что сейчас имеет смысл, и я решила не ограничиваться исключительно темой резиденций и экологичности, но расширить их до сферы искусства в целом и до разных аспектов устойчивости, которые бы касались не только энвайронменталистских практик.

Я собираю интервью, в которых российские художники артикулируют свою позицию, а также рассказывают о своей ситуации. Обострение конфликтов вынуждает нас делиться на полярные лагеря, а это чревато тем, что за границы дискурса выходят любые разночтения и полутона. Из-за генерализации получаются странные крены из серии «все должны»: например, уехать, не платить налоги, опомниться из-за запрета виз. Это, на мой взгляд, происходит в том числе из-за отсутствия понимания контекстов, в которых находятся разные акторы – в нашем случае профессионалы сферы искусства.

Легко судить и выносить оценки с позиции морального превосходства. Но мне хочется верить, что еще можно вернуть возможность диалога, и я предлагаю в качестве такого способа находить общее между людьми в разных ситуациях. Поэтому, мне кажется, важно привносить разные перспективы.

Мой план в том, чтобы поговорить с художниками, которые находятся в разных ситуациях пребывания – те, кто остались в России по собственному выбору или вынуждено, в столичных городах или регионах, кто уехал из страны, а также посмотреть на иные возможные варианты существования. Мы встали перед вопросом, что делать и как жить дальше. Это важно осветить, чтобы нащупать наши общечеловеческие основания – в любом случае мы все остаемся людьми, российские художники не стали резко существами иной природы от того, что их государство сошло с ума.

Это контекст, в котором я предлагаю начать разговор. Начну с банального вопроса: чем ты сейчас занимаешься и где ты сейчас находишься?

Анастасия Рябова: Прежде чем начать отвечать на твои вопросы, я бы хотела поблагодарить тебя за эту инициативу. Безусловно, без наличия разговоров друг с другом мы не сможем создать в своем представлении хоть какой-то образ происходящего.

Вопрос о возможной эмиграции для многих из нас стоял и до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но все мы понимаем, что возможность выбирать уезжать или не уезжать – это привилегия. А само решение распадается на диапазон позиций.

Есть интеллектуалы, которые считают, что нужно продолжать мыслительную работу внутри РФ. Эти практики сейчас довольно невидимы в мире, но их значение в контексте этого вопроса я ставлю превыше всего. Я тоже не хотела бы терять связь с тем, что там сейчас происходит, в нашем рассыпающемся сообществе, и в так и не сложившимся обществе в целом. Да и от отъезда тысячи или даже десяти тысяч культурных работников Россия не опустеет и не исчезнет.

24-го февраля я была в Москве. Я, как и многие из нашего круга, в панике стала делать все возможное, что подсказывали инстинкты. Отсутствие опыта вынуждало нас действовать вслепую. Ужесточение законов происходило у нас на глазах. Мы имели несколько планов по давлению на культурные институции, которые не были готовы к открытой поддержке антивоенного движения. Всё это провалилось, так как через два-три дня начались увольнения и аресты, которые ставили сотрудников этих институций под угрозу. И институции в большинстве своем, к сожалению, до сих пор не переформатировались ни в каком виде, но это отдельная тема.

Масштабы войны разрастались, и даже наши попытки точечной поддержки украинских друзей, информационная работа внутри страны и призывы к международной солидарности оказались как незаконными, так и просто не соответствующими масштабу катастрофы.

6 марта я уехала из Москвы в Тель-Авив по настоятельному совету и любезному приглашению моей близкой подруги. Там я получила новый для себя опыт пребывания в националистическом государстве-агрессоре, при этом не имея национальной привилегии, которая формирует его государственность. Когда мое разрешение на пребывание в Израиле в качестве туриста закончилось, я перебралась в Турцию, в город Измир. Тут я поняла, что это еще одна страна, полная политических напряжений, хотя для большинства россиян это место доступного туристического благополучия.

В начале июля я приняла довольно резкое решение оказаться в Москве.

Находясь в эмиграции, ты постоянно ищешь причины, почему тебе не стоит возвращаться в Россию. Я преодолела эти установки во многом в связи с возникшим коллапсом в личной жизни. Я провела в Москве месяц и, по моим критериям, довольно плодотворно.

Получив шенгенскую визу, я уехала с тем, чтобы продолжать свое неформальное исследование. Если описывать мое нынешнее геополитическое поведение, то я бы назвала его мерцающим. У меня есть некоторый ряд привилегий (отсутствие пожилых родителей или детей и небольшой базовый доход), которые пока что позволяют мне не сидеть на месте. Я чувствую необходимость находиться в разных контекстах и общаться с людьми с разными точками входа в конфликт. Моих друзей и коллег сейчас разбросало по всему миру, и я много думаю о том, на каких основаниях могут или должны происходить наши встречи.

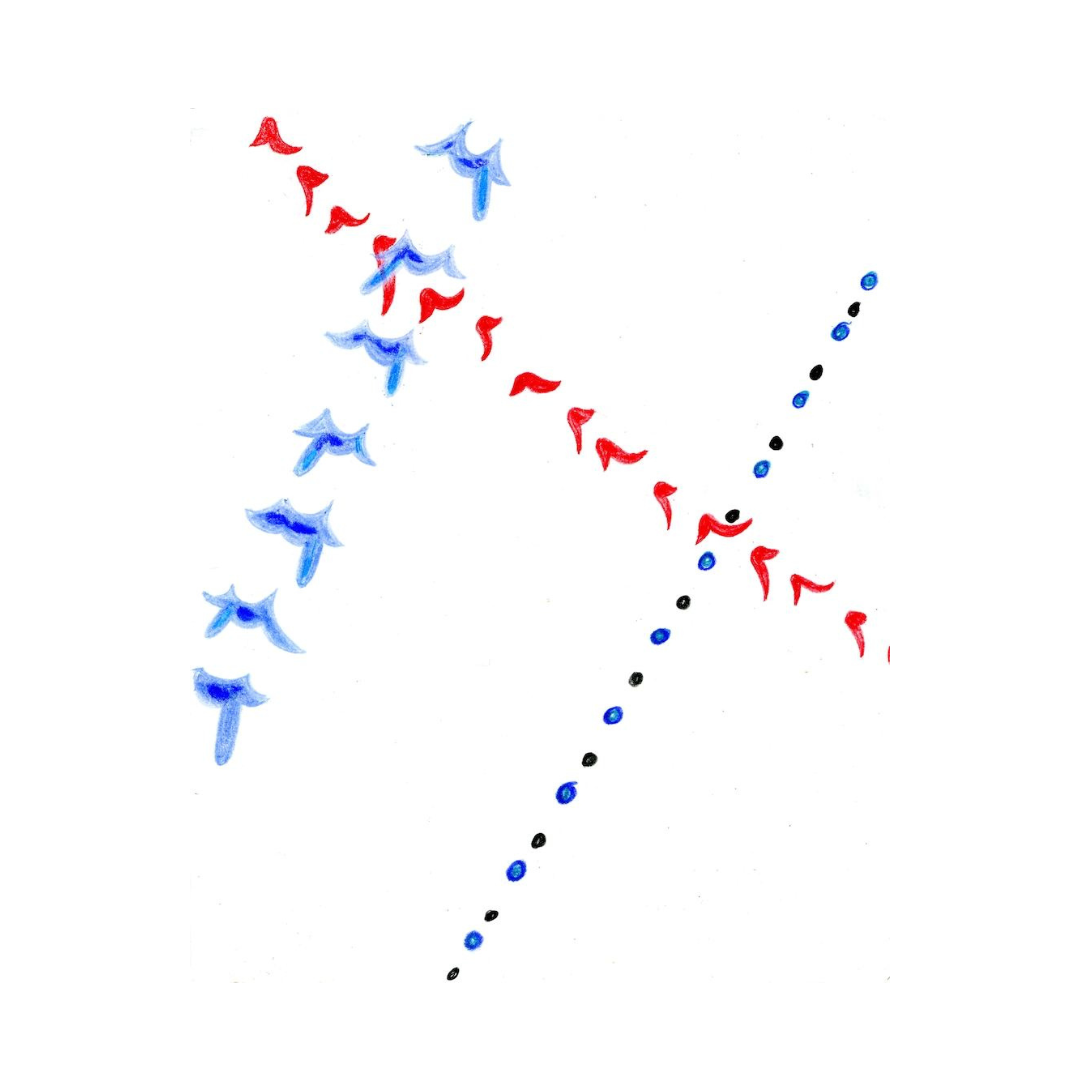

Я продолжаю рисовальный проект, ценность которого в связи с началом полномасштабной войны показалась мне еще более высокой. Находясь внутри стираемой войной территории смыслов, я продолжаю настаивать на human scale практиках. Я наблюдаю за тем, к каким фигурам приводит меня моё живое тело.

А еще, находясь не в России, я стала пересобирать свой архив, пытаться обрисовать то, что было сделано, как бы собрать то, за что я могу ущипнуть себя, чтобы понять сплю ли я, существую ли я.

АК: Ты часто говоришь, что рисунок для тебя – это некоторая форма сопротивления. Я бы хотела побольше узнать, что ты в это вкладываешь и какой опыт в связи с этим у тебя есть.

АР: Мой вход в искусство был максимально неформальным. Внутри нашей тусовки мы рисовали интернет-магазин, в котором ничего нельзя купить megazin.biz – это был 2008 год. Но постепенно начали возникать – как тогда казалось – довольно многообещающие институции поддержки молодого искусства. И культурное пространство, структурированное рынком, начало превращать нас в конкурентов, а дружеские связи превращались в полезные. Когда индустрия начала расти, мы все поссорились. Интересно то, что разрастание этих институций коррелирует с появлением и увеличением числа политических заключенных. Увеличиваясь и ускоряясь, фонды, музеи, галереи начинали требовать того же самого от художников. Как если бы они знали, что грядет война и до нее надо успеть сделать как можно больше проектов. Если у меня не получалось соответствовать этому темпу, я начинала думать, что со мной что-то не так.

2014-ый год – военные действия на востоке Украины и оккупация Крыма. В начале 2015-го начало проявляться Движение Ночь. Наверное, можно сказать, что это был джинн из бутылки, которую разбил тот эпизод агрессии РФ. В нас укреплялось сомнение в структурах, каменеющих внутри страны. Мы ставили перед собой задачи отчасти снять этого посредника между самими нами и между нами и искусством.

В 2016-м году фонд V–A–C заморозил мой проект Звездный проспект-2 в Москве. И я начала опять много рисовать. Но при этом мне было как будто бы немножко стыдно за этот “drawing down-shifting”. Для меня это было своего рода guilty pleasure. И уже потом ретроспективно я начала понимать, что, как и Движение Ночь, это был своего рода выход тела к себе после почти пяти лет последовательного стирания значения роли собственного организма во имя той версии искусства, которая транслировалась и транслируется крупным капиталом.

Некоторое подтверждение своей интуиции, выразившейся в возврате к рисунку и создании Движения Ночь после опыта работы над крупными проектами в олигархических институциях, я нашла в недавнем диалоге двух моих подруг, опубликованном в московском самиздате: «Тела стали сложными и многослойными, умеющими принимать разные формы, уязвимыми, чувствительными и сверх-хрупкими. Поэтому то, как мы их собираем, исключительно ценно, каждая сборка себя уникальна. Сексуальный акт требует сложных отношений, подстройки, согласия, изобретательности, как и творчество».

АК: Осенью 2016-го года ты же была в Финляндии в резиденции, так?

АР: Да, я приехала в HIAP сразу после серии выгораний на почве искусства и личной жизни. Надо сказать для меня это был довольно приятный опыт целительной резиденции. Хотя, если мы сейчас с тобой начнем анализировать, ценой чего достигается этот островок благополучия, мы наверняка обнаружим что-то, к чему можно придраться.

АК: Мне кажется, это интересно зафиксировать, тем более, что у тебя есть опыт не только европейских резиденций, но и российских, в которых мы с тобой участвовали вместе. Я имею ввиду Зарю во Владивостоке, в которой ты была в 2018-ом году.

АР: Там, конечно, были свои большие плюсы, которые в другом контексте, возможно, не достижимы. Начнем с того, что приятным сюрпризом там было знакомство и работа с тобой, а также с местными художниками и музыкантами (ДВР, Кириллом Крючковым и другими), влияние которых на мое творчество я отмечаю и по сей день, ну и, конечно, участие в перформативном симпозиуме «К новым политиям географического воображения» под кураторством Николая Смирнова. При этом бытовые условия были довольно стесненными. Также меня смутило требование, что за пребывание в резиденции нужно было заплатить работами, созданными там. Ну и окончательно поразил меня случай, когда я в рамках симпозиума делала свою часть программы (Звездный проспект-3, задействующий большое количество людей, растянутый во времени и проявляющийся единовременно в разных пространствах), директор «Зари» буквально прервала меня во время перформанса и попросила сделать его более развлекательным для публики.

АК: Тогда «целительная» резиденция, про которую ты упоминала в предыдущем ответе, вырвала тебя из производственного конвейера и помогла прорасти твоему интересу к рисунку?

АР: Да, то, что мне хотелось делать тогда, удачно совпало с тем, что позволяли условия резиденции. Но, кстати говоря, я до сих пор этот самый выход к рисунку не могу никак институционализировать. Хотя казалось бы, что проще всего коммодифицировать, например, как не рисунок? Об этом интересно подумать. Видимо, там есть что-то еще кроме качеств неодушевленного объекта. Или в нем не хватает чего-то, что логоцентричная грантовая система могла бы переварить. Может быть, дело в какой-то структуре внутри меня, которая в том числе и через рисунок этому сопротивляется. Почему-то приходит на ум цитата Адорно из «Заметок о поврежденной жизни»: «Таким вот образом обеспечивается порядок: одни вынуждены участвовать в этом, потому что иначе не смогут выжить, а тех, кто в состоянии выжить иначе, не пускают на порог, потому что они не желают в этом участвовать. Дело обстоит так, как если бы класс, из которого дезертировали независимые интеллектуалы, мстил им, устанавливая свои требования там, где дезертир надеется найти себе прибежище». Адорно здесь пишет о людях, но меня забавляет мыслить рисунок как класс-дезертир.

АК: Я хочу продолжить разговор про твой способ пребывания в мире, который ты описала как мерцание. Я бы могла найти здесь аналогии с тем, как художники путешествуют между резиденциями. В нормальной ситуации, когда тебе нужно вырвать себя из привычного контекста, перенести себя в другой и вернуться обратно, резиденция – это как раз подходящий инструмент. С другой стороны, сегодня для тех, кто пытается покинуть страну, это мерцание означает, что после окончания этого временного периода пребывания ты не знаешь, что будет дальше. Мне было бы интересно услышать твою рефлексию на тему того, какие резиденции возможны и нужны в ситуации, в которой оказались сейчас российские художники.

АР: Российские художники здесь не образец идеальной и уникальной жертвы. Это, скажем так, те субъекты среди множества во многом гораздо более угнетенных людей, которые вынуждены релоцироваться. Любопытно, что есть такое понятие как residential status (вид на жительство или статус пребывания). Я вот такой статус недавно получала в Турции. При этом то, что называется art residency – это предоставление временного рабочего места культурным работникам, в некоторых случаях ещё жилья и денег. Когда ты приезжаешь в резиденцию, у тебя есть иллюзия своей значимости – ты приглашен, ну или тебя выбрали, ты исключительный. А когда получаешь вид на жительство, ты человек нуждающийся. Residential status как будто сулит больше социальных гарантий. Но и в том, и в другом случае ты человек с массой базовых «без»: без дома, без работы, без социальных гарантий. И только открытый вопрос твоего будущего всегда с тобой.

Вид на жительство – это официальный статус, который дает тебе возможность встроиться в права и обязанности той страны, в которой ты его получаешь. В резиденции ты обрастаешь новыми контактами, пополняешь CV, делаешь новый проект, чтобы продолжать циркулировать в системе. Я думаю, что обдуманные вместе residency и residental status могут породить новую форму. Наши фантазии все больше и глубже должны по идее проникать в административные каналы отпускающих и приглашающих государств. (Пока мы расшифровываем и редактируем нашу с тобой беседу, я опять оказалась в Турции. Сегодня утром мы ходили в социальный центр для женщин мигранток у нас в районе. Мы завтракали все вместе, а после ухаживали за садом. Этот центр называется на турецком Yaşamak, что буквально на русский язык переводится как существительное «живущий» или глаголы «жить», «проживать», «существовать», «обитать».)

АК: "A place to be", получается. Любопытно, что в русском языке нет прямой связи между резиденцией и статусом пребывания, а в английском она есть, и очень очевидная.

АР: В русском языке есть не менее интересная связка между словами «жилье», «вид на жительство» и «жизнь».

АК: Но касаемо самой логики резиденций, это ограниченный во времени – и это тебе заранее известно – опыт пребывания в другом месте, после которого ты опять остаешься наедине с собой…

АР: …со страной своего гражданства и своими проблемами.

АК: А если немного пофантазировать, что могло бы быть желательным, что могло бы помогать художникам в тех ситуациях, в которых мы находимся? Воображаемая практика, может радикальная?

АР: Было бы неплохо, если бы для начала отменили визы, потом границы и в конце концов те, кто получают удовольствие от власти, практиковали бы ее лишь у себя под одеялом как их личное дело. Это минимум. А, и ещё! Систему заявок надо везде отменить. Я как художница готова всему этому изобретать альтернативы.

АК: Любопытно, что ты сказала про взаимодействие с административным аппаратом с целью влияния на принятие решений. Я согласна с этим. Но эти принципы будут работать в государстве с установками на гражданское общество. В государстве типа России оказалось, что чем ближе власть к культурному полю и любого рода культурному производству, тем хуже.

АР: Это очень интересное замечание. Я помню, в 2018 году, когда я была во Владивостоке, там шли протесты против фальсификации избирательной кампании. В толпе почти не было молодежи и деятелей культуры. Там были активисты и люди, поддерживающие депутатов. Мы обсуждали это с одним музыкантом, он вот что сказал: «На Дальнем Востоке есть предубеждение против политики, а связано это с тем, что мы не видим институт власти. Прослойка бандитов между правительством (которое в том числе довольно криминализированное) и нашими волениями делает невозможной любого рода коммуникацию. Выходим ли мы на площадь, пишем ли какие-то требования - этот канал у нас отсутствует. В Москве или в Питере, – говорил он, – по-другому, потому что вы выходите на Манежную площадь, и вас видят.» Сегодня это всё сильно изменилось, но и такой момент был в политической биографии нашего поколения на другом конце России за девять тысяч километров от Москвы.

Конечно, в таких уютных компактных пространствах, как Хельсинки, или в том же Измире, где муниципальная власть и культурный сектор близки, действительно более возможно производить такую коммуникацию снизу. Стороны видят друг друга, почти как мы сейчас с тобой в этом кафе.

Во Владивостоке это практически невозможно, зато там высока интенсивность неформальных субкультур, как альтернатива институциональной системе. Я вижу, как наши друзья и подруги сбиваются в стаи, поддерживают друг друга и занимаются творчеством.

АК: Также хочется указать на отсутствие экспертизы в области искусства у представителей региональной власти. Возможно, в российских регионах больше живых низовых процессов именно из-за того, что власть не так приближалась, и спасибо ей за это. На сегодняшний день, возможно, эта дистанция сокращается. Хотя это парадоксально – чтобы хоть что-то сделать, чего-то добиться, мы должны избегать властей.

АР: Интересно, что оставшиеся мегаломанские институции в РФ все еще убеждены, что нужно продолжать производить события.

АК: Я бы хотела вернуться к теме сообщества, которое ты упоминала. Как сейчас живет художественное сообщество, существует ли оно как целое, или это ряд отдельных неформальных объединений между художниками, которые разделяют общую позицию? Что может быть полезно сообществу, как оно функционирует и с чем оно сталкивается?

АР: Неформальность перестала быть просто ностальгией по советским кухонным сборищам или надинституциональной стратегией. Кажется, она опять пришла к нам в дом как единственно возможная. Но не все художники, оставшиеся в РФ, так считают. Многие продолжают верить, что систему искусства можно все еще как-то использовать. Я бы хотела, чтобы открытое проникновение путинских агентов в ткань художественной системы искусства заставило нас сомневаться в status quo крупных российских институций, а вслед за этим и не только российских.

Новое, невидимое снаружи подполье в Москве становится крепким, люди несут ответственность друг за друга, оно обретает качества семьи. В связи с массовой эмиграцией многих коллег за пределы РФ привычные сообщества поредели, одиночество стало ощущаться острее, нас всех осколками разбрасывает по миру. Позиции стали более выпуклыми. Консенсус невозможен даже внутри одного человека.

Создание и укрепление интимных связей кажется мне как никогда необходимым. Это то, что мы постепенно утрачивали последние годы, и то, что лично я ни за что не хочу отдать на съедение войне.

В размышлениях о нас (я имею ввиду не только московских друзей) мне на ум приходит этот советский фильм «Таинственная стена» (1967). В тайге загадочным образом возникает стена мощного электростатического разряда, которая вызывает у смотрящего на нее различные видения из прошлого. Между нами всеми возникла страшная стена, подталкивающая нас к пересмотру истории.

АК: А как изменилась жизнь сообщества или атомизированных художников не только в условиях войны, когда ты находишься в положении врага по отношению к своему государству и даже самому себе, но и в условиях санкций, когда ты автоматически враг всему миру вокруг?

АР: Если честно, мне сложно сейчас отвечать на этот вопрос. К сожалению, общемировая пляска ресентимента усиливает свой темп. Это какой-то психологический факт, мы раскидываем обвинения в сторону себе подобных и хоть сколько-то иных, чтобы оперативно получить объяснение происходящему ужасу. Но при всем при этом сети взаимопомощи растут, и это очень греет.

АК: Экономические санкции, очевидно, влияют на то, что даже если институция готова с тобой работать, она не всегда сможет тебе заплатить, даже если она понимает нюансы ситуации. Отключение банков от SWIFT прерывает возможности взаимодействия с внешним миром.

АР: «Культурные санкции», возникшие с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, не сильно меня удивили. И художники, и культура стран не-первого мира встраивались в большое искусство на довольно унизительных условиях всю историю современного искусства. Наиболее распространенный способ – это продажа идентичности, которой предшествовала экзотизация. Есть куча примеров, когда друзья учатся где-нибудь в Лондоне, и им научный руководитель говорит прямым текстом: ты из России, значит пишешь диссертацию про Pussy Riot. Эта «позитивная дискриминация» вызывает сильное раздражение. Современное искусство как глобальный проект с большим скрипом включало агентов из стран не-Запада: Капур, Кабаков – все большие художники, которым удалось занять хоть какое-то место в иерархии большого искусства – это все продажа экзотики и выходящий отсюда треш.

АК: Меня удивляет, что в 10, 20-е года XXI века продолжаются выставки какого-то национального искусства. Мы реально создаем выставки по национальному признаку? Это что? Это эссенциализм и продажа идентичности, ты права. Я недавно читала «О свободе» Мэгги Нельсон, и у нее есть любопытный момент на этот счет: почему художники с квирной идентичностью, небелым происхождением и какой-то еще особенностью обязаны делать работы исключительно на тему своего опыта как художников в таком положении. По сути изворот спектакля, превращение художников в зоопарк. Все они такие разные, давайте полюбуемся.

АР: В искусстве наиболее богатых стран сегодня жертва – герой (политической комедии). Как меня это бесит. Запускать сострадание в произведение искусства с огромным бюджетом, это самый «белый» и дешёвый способ ничего не менять.

АК: Хочется еще добавить: не нужны никакие интеллектуальные экзерсисы, чтобы понять, что происходит в отношении реальных жертв войны. Иногда нужна оплеуха, чтобы встать на место и увидеть, что все просто и все очевидно. Такая же оплеуха бывает нужна, чтобы понять, что жертва не может быть провокатором, не может быть виновата в том, что над ней совершается насилие. Это должно быть где-то высечено в мозгу, должна появиться такая нейронная связь.

Я хотела тебя спросить еще об устойчивости, в широком ее понимании. Существует 17 целей устойчивого развития, большая часть которых так или иначе имеет отношения к окружающей среде. Эти цели сформулированы для того, чтобы следующим поколениям оставались ресурсы. Часто устойчивость воспринимается исключительно как нечто, связанное с экологией и окружающей средой, но нужно помнить, что там есть социальные блага, равенство, доступ к образованию и другие базовые человеческие нужды, которые хорошо бы сохранить и передать.

Но кроме того, устойчивость бывает личная. Это могут быть твои жизненные человеческие стратегии, которые помогают оставаться ментально или материально защищенной, существовать в условиях неопределенности. Это могут быть какие-то более или менее устойчивые социальные связи, сообщества. Я хотела тебя спросить о твоих стратегиях, которые ты вырабатываешь в ситуации повышенного стресса, прошедшей паники и мы практически полгода в этом всем – что помогает тебе?

АР: Недавно у нас был очень интересный разговор с одним другом про номадизм в арабской культуре. Существует версия , что слово «араб» означает «движущийся». Но, если поменять порядок букв (анаграмма), значение слова превращается в «сухой», а значит, «застывший». Мой приятель добавил, что в Катаре он заметил, что общество – исторически кочевое, при этом имеет очень крепкую традицию.

Я нередко чувствую себя такой взрывной карамелью, которую кладешь на язык, и она лопается и разлетается в разные стороны у тебя во рту. Тебя дергает туда, где тебе показалось, что ты нужен, или где кто-то из друзей предоставляет диван, куда ты находишь дешевый билет; тебя дергает оттуда, где ты чувствуешь опасность, где тебе невыносимо.

Ты знаешь, иногда мне кажется, что я безвозвратно сошла с ума. С 2019 года я переехала больше 10 раз. И я начала думать, не в движении ли моя устойчивость? Надо сказать, что «Luminous Motion» (1998) – это один из моих любимых фильмов.

АК: Мне это нравится, потому что звучит парадоксально в русском языке: стабильность и устойчивость – это похожие слова. Устойчивость в русском базируется на корне «стоять» и связана с неподвижностью, стабильностью, она была на флаге первой путинской кампании. Эта стабильность оказалась, как и предчувствовалось, страшной.

Однако мне видится, что устойчивость может быть гибкой и мобильной. Мне интересно, не является ли собственно это существование в прорехах реальности, между ограничениями наиболее устойчивым методом существования в итоге? Это, конечно, спекуляция, но мысль эта мне симпатична.

АР: Вольно интерпретируя идею Аристотеля о разных типах душ, можно сказать, будто растение стоит, животное движется, а человек целеполагает в движении. И вот, возможно, в этой судорожной неустойчивости нам необходимо начать осознавать, куда мы направляемся. Острота нынешнего момента не позволяет мне просто передвигаться из одной прорехи в другую, я хочу научиться двигаться политически. Ведь помимо географических передвижений, есть социальные движения, есть движение мысли, есть Движение Ночь.

АК: Может быть, мы узнаем, насколько это устойчивая стратегия, спустя время. Но мне она казалась рабочей многие годы, и я думала о том, как применить ее в плане институционального поля резиденций. Но в целом меня сейчас интересует практика, не ограниченная контекстом искусства. Меня интересует жизнь сама по себе.

АР: А жизнь сама по себе – это не просто мерцание в прорехах реальности, не просто поиск лакун, а ещё и траектория сквозь стены страшные, видимые и невидимые – как в Звездном проспекте – к будущему нашей мечты.